自友人李守雙創辦的臨建實驗中學啟程。車出臨城,便一頭紮進燕趙大地的胸膛。麥浪起伏如黃綢抖動,平原上的熱氣蒸騰,車如行於巨大的蒸籠之中。李校長正是此行嚮導,一路談興頗濃。兩小時車行漸深,及至太行餘脈,山勢初起如大地初醒的筋骨。甫一入穀,涼意忽如無形之手撫過發燙的額頭,夏日的暴脾氣竟被山神悄然收服了。

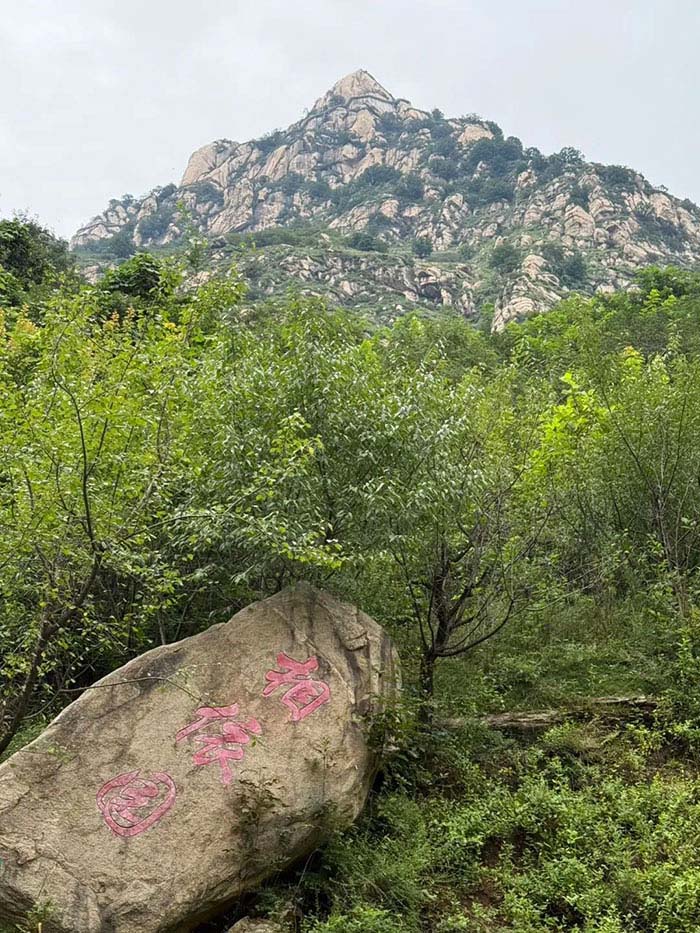

清晨的山氣尚寒,車行蜿蜒於層巒疊嶂之間,兩側山崖仿佛大地緩緩揭開的卷軸。待到山門處,已見不少車輛停駐——皆是自駕遊者,人聲漸沸,仿佛山林也早早醒了過來。

中午棲身於景區內的民宿。這依山而築的屋舍,外觀是現代簡潔的線條,內裏卻充盈著山林氣息:家俱皆以竹木構架,溫潤質樸;最妙是那仿古的厚實木板門,開啟它需用一枚沉甸甸的老式木鑰。午飯後,我們便入住於此。推窗即是一幅框住的山水:遠山疊翠,近溪蜿蜒,綠意與天光直瀉入室。我們稍作休憩,枕著這山野清氛,洗去一路風塵。

起身後,便沿著民宿後彎彎曲曲的溪邊棧道,溯流而上,向山深處行去。一邊緩步攀爬,一邊飽覽風景。花海溪流儼然鋪展於眼前:溪水淙淙流淌,如大地脈動不息;景區精心培植的花卉繽紛奪目,尤以那來自異域的冰島花最為惹眼,其花色絢爛,赤橙黃紫,交織如錦,點綴在蔥郁綠意間,煞是好看。綠樹如蓋,將人溫柔環抱其中。遠處,人工瀑布如白練懸垂,沿木棧道走去,水霧撲面沁透襯衫,卻澆不滅遊人如沸的興致。行至半途,忽見山林間銀光一閃——原是依山勢而建的滑道,如遊龍蜿蜒,載著遊人的歡笑與驚呼俯衝而下;更有利用天然水勢開闢的衝浪區域,浪花翻湧,人影起伏,歡騰之聲與瀑布轟鳴交響成趣。這棧道,如一條絲線,穿引著山水與人群,也串起了往昔與今朝。此刻方悟景區所倡“漫山漫水慢生活”的真意:並非一味求慢,而是在這山水之間,快慢皆由心,動靜總相宜——攀爬是慢,滑道是快;觀瀑是靜,衝浪是動。山水之趣,本就在於這豐富的層次與選擇。

當地友人後來娓娓道來,此片山水原來卻是窮山惡水之地,種田種不出多少穀子,交通閉塞如命運之鎖。鄉民只能把日頭從東山背到西山,脊樑壓彎了,也背不動貧瘠大山的重量。那時,“綠”只是荒蕪的別名,山水是壓彎脊樑的沉重。

直到花溪穀的規劃啟動,世代居住於此的人們方才恍然醒悟:原來困住他們的窮山,正是自然埋藏的富礦。於是,大家放下鎬頭,在昔日刨食的貧瘠山道上鋪起了木棧道;更妙的是,他們並未止步於觀景,而是將激流化作衝浪的活力,讓陡坡變作滑道的輕盈。溪水不再空流,倒映著遊人如織的身影,仿佛潺潺的溪水,流出了金子般珍貴的生計。這轉變,非移山填海之蠻力,而是點石成金之慧心,是讀懂了大山無聲的密語,更是在山水本真的韻律中,注入了屬於人的、充滿生機的節奏。

暮色漸深時,友人指著遠處燈火初上的民宿,聲音裏帶著一種深沉的欣慰:“如今,這山,這水,這花,這穀,都成了養活我們的一條活路。”他手中的茶碗映著最後的夕照,亮如金盞:“溪水還是那溪水,山石也還是那山石。從前只道是窮山惡水,如今才明白,山水何曾有變?變的是我們看它的眼睛,是它如何滋養人的命脈。你看那滑道上的笑聲,衝浪池裏的水花,不正是這山水新譜寫的、充滿生機的樂章嗎?這便是我們的‘漫山漫水慢生活’——山水有情,日子有盼。”

我不由舉目望去,燈光漸次亮起,在群山環抱中閃爍,如星辰落入了人間——曾經貧瘠的山溝,如今滋養著無數人的生計與盼頭,山水仿佛已化作了血肉。滑道的光軌與民宿的燈火交織,衝浪的喧騰與溪流的低吟共鳴,譜寫著人與自然共生的、充滿活力的田園交響。此情此景,令人心潮湧動。

歸而記之,得詩一首:

《花溪穀》

驅車太行麓,忽入清涼國。

溪雲浮玉帶,花雨墜瑤席。

舊壑藏金鑰,寒泉化酒漿。

莫言丘壑淺,能濟萬民倉。

意蘊小解:

此詩前二聯狀眼前之景:驅車入清涼之境,溪流如雲似玉帶,山花紛落若仙宴。頸聯筆鋒一轉,道出此地真意:昔日的窮山深壑(舊壑),竟蘊藏著開啟財富的金鑰匙(金鑰);那冰冷的山泉(寒泉),如今化作了滋養一方的醇美佳釀(酒漿)。

尾聯發出有力慨歎:莫要輕視這看似尋常的山谷(丘壑),它蘊藏的力量,足以填滿萬千百姓的糧倉(萬民倉)。全詩緊扣“窮山變金山”、“綠水青山即金山銀山”之魂,以古典意象承載現代哲思。

是的,山水何嘗有變?只是人終於學會去讀懂山水的秘語了。綠樹紅花,溪流飛瀑,原是自然本然的饋贈;而所謂“金溪”,則是人用智慧與雙手,在自然肌理之上織就的命脈圖景。那木棧道蜿蜒,那滑道靈動,那衝浪池喧騰,既引人探尋瀑布的清冽、體驗速度的激情、感受水浪的力量,也分明是引著曾經的窮困,一步步踏入溫飽與希望、活力與歡愉的門檻——最好的山水,原來正是讓人能活下來、活得好、活得有聲有色的山水。漫山花溪穀,便是這哲理最生動的注腳。它讓我懂得,這山水裏流淌的,不僅是自然的韻律,更是無數人共同的汗水、笑聲與生息。同行的李守雙校長亦感慨道:“此穀之變,猶如育人。識其稟賦,啟其心智,窮困之地,亦可成希望之田。” 此言深得我心。

二零二五年八月廿六日

於漫山花溪穀

作者曾曉輝博士簡介:

曾曉輝博士(1968-),廣東龍川人。就讀過中國科技大學、南京大學,獲南京大學天體物理學博士學位後轉向藝術,師從雕塑泰斗潘鶴及油畫家郭紹綱教授。

2003年創立廣州新世紀藝術研究院。2009年在香港創辦《中華時報》(現為全球華人主流媒體),並陸續拓展《中華新聞通訊社》、《中華攝影報》及英國《中華時報》。聯合發起《中華電視》及世界華人流行音樂聯合會。

現任香港美術學院及香港藝術研究院院長、多所大學教授,並任粵港澳大灣區藝術聯合會主席、中華科技協會會長、世界監督學會會長等職。

學術著作豐富(藝術理論與歷史)。雕塑創作富人文關懷,作品獲全球多家美術館、藝術館典藏。積極參與國內外文旅規劃(如張家界、賀蘭山、上海及大阪世博會等)。